Combate à Fome em FOCO | Análises e Estudos

Recordes no agronegócio e aumento da fome no Brasil: como isso pode acontecer ao mesmo tempo?

Especialistas explicam que a produção brasileira é focada em itens para exportação, como soja e milho. Por outro lado, a remuneração pelo cultivo de alimentos da cesta básica caiu para o produtor por causa do empobrecimento da população

Especialistas explicam que a produção brasileira é focada em itens para exportação, como soja e milho. Por outro lado, a remuneração pelo cultivo de alimentos da cesta básica caiu para o produtor por causa do empobrecimento da população

O Brasil tem visto, ao mesmo tempo, o agronegócio bater recordes e a fome crescer entre a população. Mas qual a relação destes dois cenários tão diferentes?

Para pesquisadores, as seguintes razões permitem essa coexistência:

-

Com o desemprego, a renda da população caiu. Em paralelo, o preço dos alimentos subiu, dificultando o acesso pelos mais pobre, que carecem de programas sociais mais estruturados.

-

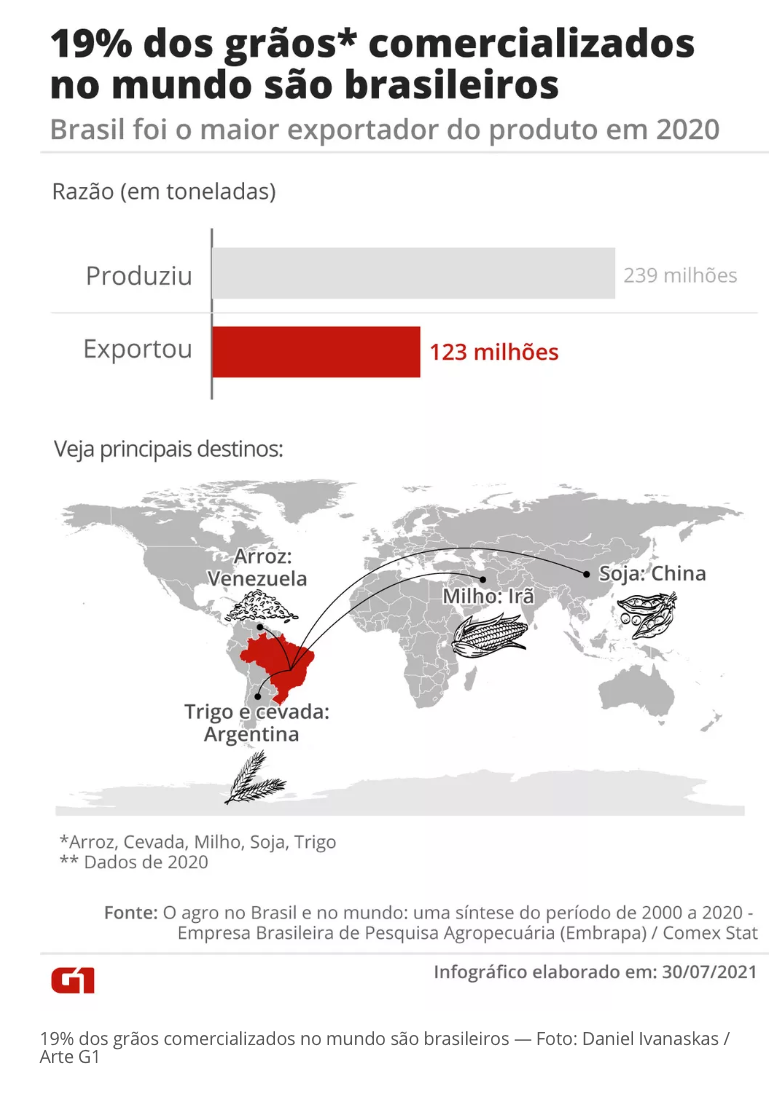

O Brasil, apesar de grande na agricultura, foca em algumas culturas específicas, voltadas para a exportação. Um exemplo é a soja – que representa mais da metade da produção de grãos do país e não necessariamente é transformada em alimento para consumo humano.

-

A pandemia ajudou a tornar esses itens ainda mais atraentes porque ficaram mais caros.

-

Em comparação, a remuneração pelo cultivo de alimentos no mercado interno tem sido pouco atrativa, mesmo para o pequeno produtor. A chamada agricultura familiar é responsável por boa parte do que chega à mesa dos brasileiros.

-

Apesar da fome não ser, necessariamente, responsabilidade do agronegócio, com as condições ideais, o setor poderia facilitar a aquisição de alimentos.

O governo diz que “existe claro estímulo” às produções que fazem parte da cesta básica por meio de incentivos de crédito, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além de programas de aquisição de alimentos, tal qual o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Mas especialistas ouvidos pelo G1 apontam gargalos nessas ações, que acabam não atendendo a produtores com menor estrutura.

No final do ano passado, pouco mais da metade da população brasileira (116,8 milhões) convivia com algum nível de insegurança alimentar, segundo pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).

nsegurança alimentar é a falta do acesso pleno e regular a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, como moradia.

Segundo o mesmo estudo, 9% da população (19,1 milhões) enfrentava o nível mais grave, o que se chama de fome.

Esta foi a primeira pesquisa da Penssan sobre o tema. Antes dela, um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado entre 2017 e 2018, com uma amostragem maior de pessoas, apontou que 36,7% da população se encontrava em insegurança alimentar e 4,6%, em situação de fome.

Em 2020, em meio às dificuldades econômicas geradas pela pandemia, o agro foi o único setor a crescer.

A área também teve aumento recorde de 24,31% no PIB do setor. Para chegar a esse percentual, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) levam em conta o movimento de toda a cadeia: produção dentro das fazendas, insumos, agroindústria e serviços.

Já o IBGE, considerando somente a produção das fazendas, apontou alta de 2% no ano passado no agro.

.

A fome em um país que é grande produtor de alimentos como o Brasil não é considerada um paradoxo para o agrônomo e pesquisador Paulo Petersen, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA).

Ele explica que a forma com a qual o Brasil produz não é voltada para a alimentação, mas sim para commodities, principalmente o cultivo de grãos usados em ração para animais.

Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Elas podem ser desenvolvidas em larga escala e estocadas sem perder a qualidade. No caso do agro, são itens como soja, trigo, milho e café.

89% de todos os grãos produzidos no país no ano passado foram de milho e soja, diz Petersen.

“Basicamente tanto um como o outro é voltado para a exportação. Então, a produção interna é muito voltada para a indústria e não diretamente para o consumo humano, isso que explica a aparente contradição”, afirma.

Além dos grãos, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, item que também não é focado apenas na alimentação, já que é a matéria-prima para o etanol.

Por isso é que, segundo Petersen, “à medida que o agronegócio vai se expandindo e se tornando mais vigoroso economicamente, isso não significa que as demandas de alimentação e nutricional estejam sendo atendidas”.

.

Petersen destaca ainda que, atualmente, o Brasil tem que importar alimentos nos quais antes era autossuficiente. Um exemplo é o arroz, que teve um aumento de quase 30% na importação em 2020 na comparação com 2019.

A pandemia ajudou a tornar o cultivo de commodities ainda mais atraente. Isso porque, a fim de amenizar a crise econômica, alguns países, como os Estados Unidos, optaram por inserir dólar no mercado para tentar equilibrar o preço da moeda, explica Felippe Serigati, professor e coordenador do mestrado profissional em Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Com o dólar começando a cair, as commodities tendem a ficar mais caras no mercado exterior, para se manterem valorizadas.

Além disso, com o real desvalorizado, quando esses valores são revertidos para a moeda nacional, o preço sobe ainda mais. Ou seja, o cultivo desses itens ficou mais rentável para o produtor se comparado ao de produtos da cesta básica, como o arroz e o feijão.

Nem a alta dos alimentos anima o produtor

A pandemia resultou na redução desses circuitos comerciais que geram aglomeração, por causa das restrições sanitárias. Com isso, as vendas caíram e safras foram perdidas, relata Mauro Delgrossi, que também é professor da Universidade de Brasília (UnB).

Por estes motivos, o pequeno agricultor não se sente motivado a trabalhar com esses alimentos, uma vez que é mais lucrativo arrendar hectares para plantar grãos, como a soja, afirma o frei Sérgio Gorgen, dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

A carne também não fica de fora deste debate, devido à sua grande importância para a exportação, diz Petersen. Para ele, a pecuária acaba sendo utilizada para justificar latifúndios de baixa produção.

“É uma vastidão muito grande do território que poderia estar sendo ocupada para a produção de alimentos diversificados, gerando empregos e conservando a natureza.”

Para Vian, a falta de interesse dos agricultores em um tipo de cultivo é uma coisa cíclica. Ele conta que, a cada safra, os produtores decidem quais espécies irão plantar, conforme o mercado, e que, portanto, existe a tendência natural de que, quando um produto encarece, na próxima safra, ele seja mais plantado, aumentando a demanda e, por consequência, derrubando os preços.

.

Gargalos nos programas de estímulo

Para o frei Sérgio Gorgen, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o produtor de alimentos da cesta básica também se sente desestimulado por falta de apoio governamental.

Ao rebater essa afirmação, o Ministério da Agricultura cita as taxas menores de juros para custeio da plantação, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em alimentos voltados para este fim.

Paulo Petersen, da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), afirma que, de fato, os juros do Pronaf são mais baixos, mas a maior parte do crédito concedido não é para a parcela da agricultura familiar que produz alimentos, e sim para commodities.

De acordo com o ministério, do total das contratações do Pronaf no ano agrícola 20/21, 20,7% foram para o milho e soja e 18,6% para produtos da cesta básica, como arroz, feijão, verduras, trigo, café e frutas.

.

Petersen critica ainda a concentração de crédito no Sul e no Sudeste e na parcela de maior renda da agricultura familiar.

Em 2020, 85,55% das operações do Plano Safra 20/21 foram realizadas na região Sul, 9,74%, no Sudeste, 2,91% no Nordeste, 1,25% no Centro-Oeste e 0,54% no Norte, segundo dados do Ministério da Agricultura.

Serigati, da FGV, concorda que essa desigualdade na distribuição de crédito entre as regiões é um problema que precisa ser resolvido. E explica que ela ocorre porque o governo tem que fazer com que o benefício chegue até o produtor, o que, por sua vez, é mais fácil em locais com maior presença de instituições bancárias, cooperativas, instituições, de modo geral, mais organizadas.

O governo também aponta que “desenvolve políticas públicas interministeriais de apoio à agricultura familiar com foco na estruturação produtiva, assistência técnica, acesso aos mercados e crédito rural, para promover a geração de renda e melhoria da qualidade de vida desse público”.

E cita como exemplo o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que compra itens cultivados por agricultores familiares, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Petersen diz que o PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o primeiro criado em 2003, no governo Lula, e o segundo, em 1979, ainda durante a ditadura, estão sendo descaracterizados no presente, perdendo o seu papel como fomentadores de produção alimentar diversificada.

O PAA se tornou mais burocratizado e, no passado, “permitia que agricultores de menor porte fossem fornecedores”, avalia o integrante da Articulação Nacional de Agroecologia.

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 2020, entre os perfis de contratação, 76% pertenciam a associações.

Petersen alega que, agora, “a política beneficia a camada mais rica da agricultura familiar que entra como fornecedora de poucos produtos”.

Para Vian, da Esalq-USP, não dá para afirmar que estes programas estão sendo desmontados. Ele afirma que todo crédito rural no Brasil é feito por demanda, então depende muito da inscrição do próprio agricultor no benefício, sem gerar obrigatoriedade das concessões por produtos cultivados.

Vian entende que o grande problema dessas iniciativas públicas é que, por serem antigas, elas não estão atualizadas conforme as necessidades dos produtores e da sociedade. Por isso, elas precisam ser reformuladas e novos programas, que atendam a estes critérios, devem surgir.

.

Caminhos possíveis

Para os especialistas, o melhor caminho para reverter o quadro da fome no Brasil é revitalizar políticas públicas que incentivem a renda e o trabalho de pequenos agricultores.

“Você estimula os produtores, concede benefícios para estimular a produzir alimentos. Isso vai fazer com que os preços fiquem estáveis e garante a segurança alimentar”, defende Delgrossi, da Rede Penssan.

Para ele, o fortalecimento de canais de comercialização, beneficia tanto o campo, com geração de empregos, quanto a cidade, que recebe alimentos e rompe o ciclo da pobreza.

Serigati, da FGV, acredita que programas de transferências de renda, como o auxílio emergencial, podem ser um caminho para aliviar a situação da população em insegurança alimentar, reforçando projetos como o bolsa família.

Para o frei Sérgio Gorgen, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), medidas desse tipo são fundamentais, apesar de serem soluções paliativas.

Ele cita, por exemplo, o Projeto de Lei Assis Carvalho II (PL 823/2021), do deputado Pedro Uczai (PT-SC), que aguarda apreciação no Senado. Uma das propostas dele é oferecer para agricultores familiares em extrema pobreza o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, que implica em um auxílio de R$ 2.500 por unidade familiar, que sobe para R$ 3.000 no caso de famílias chefiadas por mulheres.

Gorgen sugere ainda a retomada de estoques reguladores pelo governo, onde os produtores poderiam escoar seus alimentos durante as safras.

O professor Vian afirma que isso poderia ter ajudado a controlar o preço do arroz durante a pandemia, por exemplo. Mas alerta que, para retornar os estoques, é importante resolver o problema de como eles serão financiados.

“No passado, as políticas de estoque ficavam na mão do Estado, isso demandava um recurso e, hoje, a gente sabe que as contas públicas têm os seus problemas”, diz. “Se trouxesse a ideia de uma parceria pública privada, acho que seria relevante.”

Para Serigati, este tipo de medida acaba criando um ciclo no qual o governo compra a safra, o produtor passa a ser bem remunerado, mas os preços dos alimentos sobem para o consumidor. Em seguida, com a liberação do estoque, os preços caem juntamente com lucro do agricultor.

Petersen, do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), defende a melhor distribuição da terra, com a reforma agrária, para que, a longo prazo, essa população se torne menos vulnerável.

Serigati entende que isso não solucionaria o problema da produção voltada para commodities, já que é muito provável que os produtores decidam, da mesma maneira, cultivar o que seja mais rentável para suas famílias.

Segundo Vian, para a reforma agrária funcionar, seria importante vir combinada com programas que incentivem o produtor a se manter na cesta básica, como inserir esses produtores no abastecimento dos mercados locais.

Petersen aponta que a exportação também é favorecida pela falta de imposto. Ele defende que restituir tributos para esta transação poderia incentivar o plantio para consumo interno.

Serigati conta que tributar a exportação não é viável, pois quem deve pagar este tipo de imposto, na visão do professor da FGV, é o usuário do serviço, portanto, quem está comprando o produto, e não o vendedor. É por este motivo que, apesar da exportação não ser taxada, a importação é. Mudar isso poderia fazer ainda com que o país perdesse competitividade, afirma.